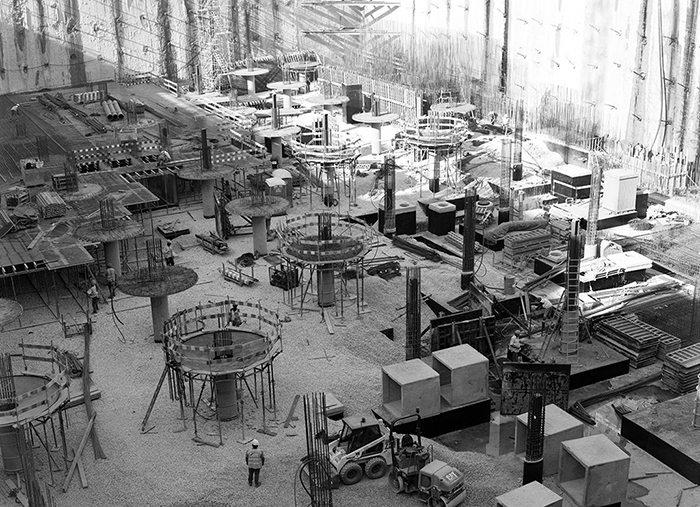

Nova sede da EDP em construção. Fotografia de Nuno Cera.

EDITORIAL

|

Como se processa a transformação das formas urbanas e do território? A arquitectura integra um sistema de relações complexo, em que a sua expressão construída é como a ponta de um icebergue: não só é difícil aferir a sua escala, como a maior parte da sua massa está submersa. O processo de transformação em que a arquitectura se inscreve tem um conjunto alargado de actores; por razões históricas, o arquitecto tende a ser protagonista desse processo, chamando a si a responsabilidade de articular possibilidades, saberes, competências e desejos. Há dois planos que configuram esse protagonismo: a organização da construção e a gestão do seu carácter simbólico. Se algo houve que os arquitectos do star system do final do século xx nos ensinaram (ao contrário dos arquitectos visionários do passado) foi que um projecto pode valer mais do que uma obra. A mobilização do capital simbólico do projecto, particularmente através da fluidez dos media contemporâneos, é um instrumento poderoso (e falível), capaz de intervir neste sistema de relações. Apesar da profundidade (muitas vezes oculta) dos valores que pode convocar, a expressão simbólica da arquitectura tende a ser apreendida à superfície, no fulgor das imagens e dos soundbytes mediáticos. Contudo, essa mobilização simbólica só existe em função de uma dimensão organizativa, que terá ficado submersa no mar da competência técnica. A ponta do icebergue não é só uma metáfora poética – a tonelagem naval que jaz no fundo dos oceanos que o diga. Este intróito visa pensar sobre a ocupação do espaço público – seja ele mediático ou físico – por um conjunto de “novas práticas” e de arquitectos com um “novo perfil”, que, por várias razões, chamam a si a competência e a capacidade de uma organização “mais democrática” do território. No sistema de planeamento, trata-se do debate já longo entre os processos bottom-up e top-down, em que se hesita sobre a ordem hierárquica das decisões, entre o poder popular e o poder das elites. Se há facto que hoje é evidente é que as elites são cada vez mais poderosas, variando apenas – da nobreza à finança – a sua natureza social e cultural. Por outro lado, estão já estabilizados os sistemas de uma democracia tecnocrática que parecem ter esvaziado o sentido político e o potencial cultural da técnica. Eventualmente, o paradoxo torna-se claro: dinâmicas marginais com capacidade organizativa reclamam para si a liderança e o exclusivo moral sobre os sentidos da transformação do território. Estas “dinâmicas marginais” tanto se aplicam ao abuso de poder por indivíduos e instituições do topo hierárquico (com meios de persuasão e legitimação instituídos), como à conquista de poder por grupos de organização circunstancial (capazes de mediatizar e legitimar publicamente as suas aspirações). O sistema de planeamento, sobretudo num tempo de instabilidade económica que exige “agarrar as oportunidades”, parece encurralado entre estes dois pólos, bottom-up ou top-down. O que pensar destas contradições? Talvez que, apesar do risco demiúrgico (e dos equívocos técnicos) dos planos, não podemos abdicar de uma ambição maior sobre o espaço construído da sociedade. Neste número do J–A, o debate sobre os processos de transformação do território ganha substância entre a dicotomia expressa no ensaio sobre o “efémero” e a conversa sobre as funções das instituições municipais. Aparentemente numa situação frágil, a arquitectura “efémera” é tida como um instrumento poderoso para o envolvimento social e para a legitimação de processos partindo da microescala e de grupos de interesse específicos. Por outro lado, partindo de uma perspectiva de autoridade, o sistema de planeamento oferece um modelo estabilizado de gestão territorial, que, supostamente, deveria ser garante de um equilíbrio democrático. Notícias de Sevilha mostram-nos que o conflito está aberto, o diálogo entre o “micro” e o “macro” está longe de ser fluido. O icebergue da arquitectura navega à deriva nesta encruzilhada. Felizmente, como se procura demonstrar nas páginas deste jornal, os arquitectos continuam a fazer arquitectura, a construir, a gerar capital simbólico e a oferecer respostas técnicas e construtivas eficazes e significantes, apesar de todos os paradoxos. A Direcção do J–A Este texto foi publicado no J-A 250, Mai — Ago 2014. |